Les carnets des Droits de l’Océan #1 | Pourquoi les droits de la Nature ?

En savoir plus sur les droits de l’Océan ?

Longitude 181 vous propose une série de « carnets », sous forme d’articles pour comprendre les différents aspects des droits de l’Océan, ainsi que des sources à consulter pour approfondir.

Cahier #1 : Le lien avec les droits de la Nature et pourquoi l’Océan s’inscrit-il dans ce cadre ?

En cliquant sur l’image, vous pouvez accéder au rapport PDF « Droits de la Nature », un ouvrage collectif de l’AFD qui explore et enrichit les réflexions autour des droits de la nature à travers analyses, contributions d’experts et exemples d’initiatives locales.

De quel « droit » parle-t-on ?

L’homme ne vit pas seul sur une île déserte : il est en relation avec d’autres individus, il vit au sein d’une société. C’est pourquoi l’espèce humaine a créé un ensemble de règles et de principes qui protège les libertés, régule les conflits et garantit la sécurité juridique. Nous appelons cet ensemble le Droit.

Et il existe les « droits » dont dispose (ou devrait disposer) chaque être sur notre Terre. Dans la charte des droits et devoirs du citoyen français par exemple, il est rappelé que chaque être humain sans distinction de race, de religion, ni de croyance possède des droits inaliénables : le droit d’exister, le droit d’être libre (sans nuire à autrui), le droit au respect, le droit à l’égalité, le droit à la santé, etc.

Les droits de la Nature englobent ces deux dimensions :

- L’ensemble des règles et principes qui protège les êtres vivants, humains et non humains, et les écosystèmes dans lesquels ils interagissent. L’un des 5 principes majeurs du Droit est le respect des droits fondamentaux.

- L’ensemble des droits fondamentaux dont devrait disposer chaque être / écosystème : le droit d’exister, le droit d’être libre, le droit au respect, le droit de vivre dans un environnement sain et sûr. On parle aussi de « sujet de droit », c’est-à-dire reconnaître à chaque être / écosystème vivant une personnalité juridique qui lui confère cet ensemble de droits qui peuvent être défendus en justice.

« Chaque composante de la communauté de la Terre dispose de trois droits : le droit à l’existence, le droit à l’habitat, et le droit de remplir son rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la communauté de la Terre. » Thomas Berry (prêtre catholique passioniste américain, théologien, écologiste – 1914 – 2009)

Une longue histoire d’évolution

Historiquement, le Droit a évolué pour s’adapter aux valeurs de la société, intégrant progressivement des préoccupations visant à protéger l’environnement. Pourtant, cette protection reste largement centrée sur la sauvegarde des intérêts humains, sans reconnaître la nature comme sujet de droit.

Les années 70 sont une période charnière : la philosophie dominante est anthropocentrique : la nature a une valeur instrumentale, utile pour l’homme, réduite à une marchandise ou à une propriété exploitable. L’essor de l’industrie et des multinationales fait primer le droit commercial sur les droits humains, puis sur le droit de l’environnement. Celui-ci n’est souvent utilisé que pour revendiquer un droit de réparation ou de compensation, mais pas pour protéger la valeur intrinsèque des écosystèmes. Au mieux, il reconnaît, comme en France, le préjudice écologique pur, mais il n’intervient qu’après le désastre.

Les politiques adoptées en matière d’environnement n’ont pas eu pour objectif de profondément questionner notre rapport à la nature, mais plutôt de sauvegarder les ressources naturelles afin de permettre la continuation de la croissance économique.

Cependant, en parallèle, une prise de conscience écologique, alimentée par des alertes scientifiques, des mobilisations citoyennes et des engagements politiques, permet d’initier un mouvement et la création de règles pour préserver la nature.

Parce que les écosystèmes nous préexistent et conditionnent la vie des espèces, notamment humaine, on ne leur « donne » pas des droits, on ne fait que les leur « reconnaître ». Nicolas Blain (fondateur website d’expertise Droits de la Nature)

Vers une révolution juridique

L’article fondateur sur la question des droits de la Nature est publié par Christopher Stone en 1972 et s’intitule « Should trees have standing ? ». De nouveaux courants comme l’écocentrisme et le biocentrisme revendiquent la reconnaissance d’une valeur propre à la nature, indépendante des intérêts humains.

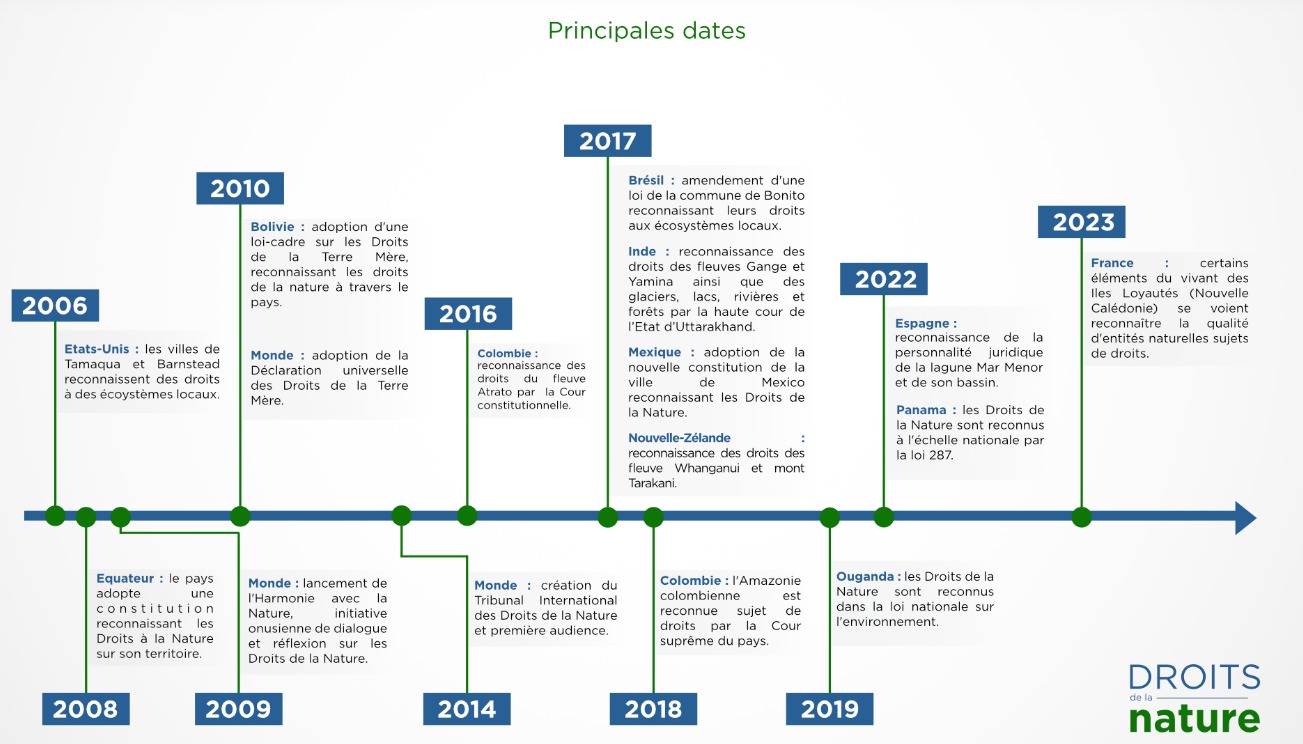

Reconnaître des droits à la Nature revient à lui accorder une personnalité juridique, pouvant défendre ses intérêts en justice par le biais de représentants. Cela permet une action préventive pour stopper les projets qui menacent son intégrité, et pas seulement intervenir après la catastrophe. L’Équateur et la Bolivie figurent parmi les premiers pays à intégrer ce principe dans leur constitution, inspirés par les savoirs et la spiritualité des peuples autochtones (dates clés en cliquant ici)

« Les juristes devraient imaginer la possibilité de reconnaître la Nature en tant que personne juridique titulaire de droits propres comme le concept le plus innovant et inspirant pour préserver la planète et l’Humanité » Rachel Carson (biologiste marine et militante écologiste américaine. 1907 – 1964)

Pourquoi est-ce nécessaire ?

- Protéger la valeur intrinsèque des écosystèmes, indépendamment de leur utilité pour l’homme.

- Garantir la solidarité du vivant : la survie de l’humanité dépend de la santé des milieux naturels.

- Agir pour une véritable durabilité, en élargissant la logique des droits humains à l’ensemble du monde vivant.

- Permettre aux communautés, associations et citoyens d’être les gardiens des écosystèmes et d’agir même sans dommage direct aux intérêts humains.

Les objections et les réponses

Certains opposants contestent la reconnaissance de ces droits, arguant que la nature ne peut avoir de volonté ni se défendre seule. Pourtant, la société a déjà accordé des droits à des entités sans conscience, comme les personnes morales ou les mineurs, dont les intérêts sont défendus par des représentants

Conclusion

Reconnaître les droits de la Nature, c’est dépasser l’anthropocentrisme et créer une symbiose durable entre l’homme et la Terre. Il ne s’agit pas d’effacer l’humanisme, mais d’en prolonger la logique, pour garantir aux générations présentes et futures une planète saine et résiliente.

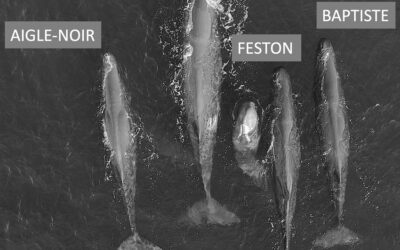

Les droits de l’Océan sont la partie relative à une prise en compte du vivant marin.

On lira sur notre site : Les droits de la Nature et les droits de l’Océan : un combat similaire.

Pour aller plus loin : Sources

Les principes fondamentaux du droit : un éclairage pour mieux comprendre – Actu Justice

Histoire du droit de l’environnement – Portail Universitaire du droit

Chronologie du droit de l’environnement en France : définition et explications

« Quand la nature est reconnue sujet de droit, cela permet de réguler des activités industrielles »

Soutenir Longitude 181

et La Voix de l’Océan

Longitude 181 est une association financièrement indépendante. Grâce à votre soutien nous continuerons à Alerter sur les menaces qui pèsent sur l’Océan et Agir pour faire entendre La Voix de l’Océan

Même pour 1 €, vous pouvez soutenir LONGITUDE 181 et cela ne prend qu’une minute. Merci.